Recherche

Chroniques

Bernd Alois Zimmermann

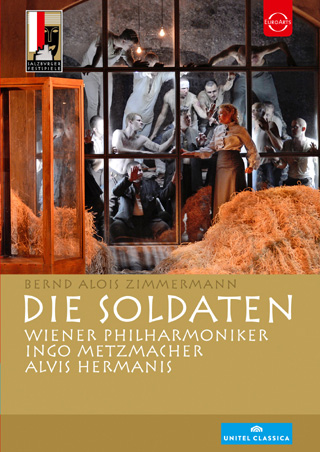

Die Soldaten | Les soldats

Marqué par une éducation humaniste et chrétienne au couvent des Salvatoriens de Steinfeld (Eifel), où il découvre les langues anciennes, Saint Augustin et la musique sur un orgue baroque, Bernd Alois Zimmermann (1918-1970) se définit comme un « mélange typiquement rhénan de moine et de Dionysos ». Ses études musicales sont interrompues par sa mobilisation en France – il se penche alors sur les partitions de Stravinsky et Milhaud – mais reprennent ensuite à Cologne, puis sous forme de cours d’été à Darmstadt (avec Fortner, Leibowitz, etc.). Pour les financer, il travaille comme ouvrier mais aussi dans des orchestres de danse ou comme chef de chœur, et aborde la composition par des pièces alimentaires pour la scène ou la radio, sans mépriser cette opportunité – « on découvre des possibilités insoupçonnées dans l’expérimentation constante avec les instruments, les situations, les registres, les manipulations de bande, les effets de montage ». À partir de 1950, il enseigne à son tour.

En 1957, il s’attelle à la conception d’un opéra en quatre actes et quinze tableaux, d’abord rêvé comme un spectacle d’art total mais finalement ajusté aux contraintes spatiales pour sa création colonaise, le 15 février 1965. Il en a écrit lui-même le livret à partir de l’œuvre éponyme de Jakob Lenz (1751-1792), « eine komödie » publiée en 1776. On y suit les mésaventures de Marie Wesener qui vit à Lille avec sa sœur Charlotte et leur père. Ce dernier, épris d’ascension sociale, détourne sa fille consentante de l’homme qu’elle aime, Stolzius, vers le baron Desportes que d’aucuns savent une fripouille. Tandis que Stolzius fait tout pour retrouver sa place, le baron volage laisse place à un jeune comte énamouré et fait malmener Marie dont la réputation de fille facile grandit chez les soldats en garnison. Desportes est finalement empoisonné par Stolzius qui se suicide après coup. Le rideau tombe sur Marie réduite à l’état de mendiante, et sur des wagons remplis de soldats morts à la guerre.

Metteur et scène et décorateur de la production présentée au Salzburger Festspiele en août 2012, Alvis Hermanis se fait l’écho d’un compositeur adepte du cours cyclique du temps (Kugelgestalt der Zeit) et du collage musical en faisant cohabiter non pas les trois temps humains (passé, présent, futur) mais les différents espaces de l’ouvrage – sur la scène, utilisée dans toute la largeur, du fameux Manège des rochers (Felsenreitschule) qui dominait de sa hauteur tant d’autres spectacles. Autour d’une interminable façade vitrée aux allures de gare ou de caserne, Hermanis déploie plusieurs visages de la volupté, pour le meilleur (coïts dissimulés sous des ondulations de paille, promenade à cheval sensuelle) comme pour le pire (photographies fin de siècle assez crues, caricature outrée de troufions en rut) [lire notre chronique du 20 août 2012].

Chez les dames, on apprécie l’agilité de Laura Aikin (Marie) [lire notre entretien], la rondeur chaleureuse de Tanja Ariane Baumgartner (Charlotte) et les aigus fulgurants de Gabriela Beňačková (Comptesse de La Roche). Chez les hommes, on retiendra la sonorité d’Alfred Muff (Wesener), comme souvent bien distribué, et la stabilité de Tomasz Konieczny (Stolzius). En revanche, la lecture sèche et froide d’Ingo Metzmacher, à la tête des Wiener Philharmoniker, aura déconcerté et déplu. Pourquoi cette absence de lyrisme dans un ouvrage qui n’en manque pas ?

LB

Email

Email

Imprimer

Imprimer

Twitter

Twitter

Facebook

Facebook

Myspace

Myspace